zurück zu Autoren A-Z

|

Das Thema des zum ersten Mal ins Deutsche übersetzten Buches „Der Ausflug" („La Randonée") von dem fast vergessenen Symbolisten Saint-Pol-Roux ist die Geschwindigkeit, ein Phänomen, das zur Zeit der Entstehung des Textes (1932) noch einen Neuheitswert besaß.

Was Saint-Pol-Roux dabei fesselte, war die strukturelle Ähnlichkeit von Geschwindigkeit und Phantasie: „Ah, die Phantasie, diese Geschwindigkeit auf dem Kanapee!". Die Bewegung ist die Signatur des Geistes, die Mechanik der Autofahrt erscheint somit als sein materielles Substrat, als Übersetzung des Denkens, das wie die Phantasie Ding und Idee an uns vorüberziehen läßt. Ganz nebenbei entfaltet der von den Surrealisten verehrte Autor eine aphoristische Phänomenologie der Geschwindigkeit, die trotz aller Begeisterung für die neue optische Erfahrung frei ist von futuristischer Fortschrittsbesessenheit.

Die Ambivalenz dem Fortschritt gegenüber ist unüberhörbar: „In der Straße hat man gewissermaßen die Natur entblößt, damit der Mensch sich hineinstürze, sich hineinwühle, sie ausnütze und nichts als das parasitäre Stigma seiner unersättlichen Ausbeutung hinterläßt"

Doch zugleich sucht Saint-Pol-Roux nach dem Sinn, der hinter dieser gefräßigen Bewegung sich verbirgt; er erschließt sich ihm im Sinnbild eines Wettlaufs zwischen Körper und Geist, der erst zur Ruhe kommt, wenn Zeit und Raum in der reinen Anschauung vernichtet sind: „0 Fortschritt! Auf das Rad folgte der Flügel, auf ihn folgt die Seele (oder der Geist), die die Tat denkt und ihr das ewige Leben einhaucht. Es gibt nur eine Bewegung: die des Denkens".

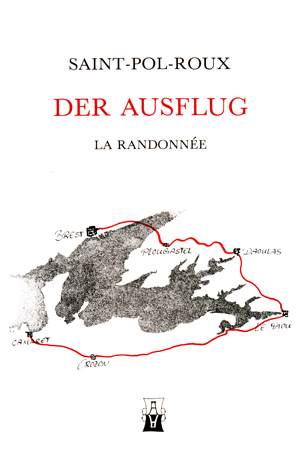

Äußerer Anlaß der assoziativen Reiseskizze ist eine Autofahrt von Camaret, dem Wohnort des Dichters, nach Brest und zurück. Ein betörender Sprachzauber, ein Maskenzug an überraschenden Bildern begleitet den Leser auf der imaginären Reise durch das „verborgene Amerika" des Autors, auf dieser Exkursion in die Terra incognita der Phantasie. Die Stationen, Übergänge und Impressionen dieser Fahrt werden zu Fixpunkten seiner seelischen Topographie, über der Saint-Pol-Roux ein Blitzlichtgewitter an eigenwilligen, Zeit und Raum aufhebenden Sprachbildern abbrennen läßt. Im Strudel einer sich alles sinnlich Erfahrbare radikal anverwandelnden Imagination werden wir in die meernahe Landschaft der Bretagne hineingezogen, in eine Landschaft, die unter dem illuminierenden Pinsel dieses Autors transparent wird und ihre „Idee" enthüllt.

Saint-Pol-Roux, den esoterischen Zirkeln der Pariser Symbolistenschulen entwachsen, versteht das Handwerk der Wort-Alchemie wie alle Symbolisten, die nit einer subtilen Rhetorik des Geheimisses eine preziöse Dunkelheit des Sprachausdrucks zu erreichen suchten. Als phosphoreszierendes Adernetz durchziehen Vokabeln der Verheißung und Entrückung den fragmentarischen Text: „Schleier", „Zauber", „Geheimnis", „Wunder", „Magie", „Glanz" und Licht". Eine überwältigende Lebensfreude erklärt die Welt zum Tummelplatz der schöpferischen Phantasie, die die Schranken zwischen Heute und Gestern, wischen Materie und Geist in der Blitzgeburt des subjektiven Bildes aufhebt.

Die Surrealisten, allen voran André Breton, verehrten in dem Einsamen von Camaret den „Meister des Bildes", der im Willen, alles aus sich selbst zu schaffen, der Vorläufer ihrer eigenen Poetik zu sein schien. Dem heute fast vergessenen Autor wurde als Einundzechzigjährigen 1925 eine „Hommage à Saint-Pol-Roux" zuteil, mit der die jungen Surrealisten Breton, Aragon, Leiris, Desnos und Eluard ihn in der Stadt feierten, die er 1898 aus Überdruß am Pariser Literatenleben verlassen hatte. In der frischeren, lebensprallen Luft der Bretagne entwickelte Saint-Pol-Roux seine religiös gefärbte „L'Art Magnifique" (nach der die Dichtung der direkteste Weg zum Absoluten ist) weiter zu einem „Ideorealismus", der die materielle Realität mit den Ideen der Phantasie zur „Surnature" kombiniert, um die Grundfrage der Philosophie, die nach der Dichotomie von Geist und Materie, zu lösen.

Saint-Pol-Roux' literarische Expeditionen durch den Dschungel der Phantasie bis an die Lichtungen des „Mysteriums" sind als erregendes Lese-Abenteuer anhand der luziden Prosa von „La Randonée" nachzuvollziehen. Die Landschaft lebt: sie ist Abdruck und in einer mysteriösen „Correspondence" zugleich Seelenmotor dessen, der in ihr lebt oder durch sie hindurchfährt: „Fortgehen heißt den Ort ausziehen, den man bewohnte: seinen Hut des Kirchturms absetzen, seine Tunika aus Wiesen ablegen, aus seinen Ärmeln der Hügel schlüpfen, seine Hose aus Pfaden mit den bewohnten Taschen ausziehen"—„Einem Messer gleich fahren wir in die Früchte aus Dörfern"—„Diese kleine Brücke von Kerloc'h setzt uns eine Haube auf, die gleich wieder verrutscht".

Der Mensch ist der Mittelpunkt der Welt, er erschafft die Wirklichkeit mit dem phantastischen „Ideorealisator" seiner Empfindsamkeit. Was der Reisende erfährt, ist die „Welt als Vorstellung", die immer beweglichen Kulissen der eigenen Imagination: „Dabei ist es ganz gleich, welches Land sich als erstes unserem Dünkel anbietet: wir sind ohne Zweifel seine Erfinder, und auch das zweite entspringt unserem Verstand. Er erschafft, so scheint es uns, die unbedeutendsten Gegenden, durch die wir fahren. Vor uns hat dies alles nicht existiert, nach uns wird es nicht mehr existieren. Der Reisende, der sich bis dahin unter dem Staube seiner Gewohnheiten übersah, entdeckt nun — anstelle eines neuen Kontinents — endlich sich selbst, vervielfacht in den blank polierten Knöpfen des ersten Polizisten, der die Papiere verlangt".

Solch theoretische, aber immer in den verführerischen Duft eines leicht dahin getupften Bildes gehüllten Auslassungen stehen neben zündenden Aphorismen, in denen der Esprit dieses Autors sich zu kristallisieren scheint: „Die Jugend bricht auf, doch das Alter kommt an"—„Der bewegliche Vorsprung des Lebendigen beruht auf dem unbeweglichen Rückstand der Dinge"—„Die moderne Mechanik ist der Karneval der Vorgeschichte"—„Sind wir anwesend, nimmt uns keiner wahr; sind wir abwesend, sieht uns jeder".

Der Höhepunkt dieses Buches, das in einer Fieberkurve aus poetischen Einfällen von Glanzlicht zu Glanzlicht eilt, ist die großartige „Vison von, Brest", mit der Saint-Pol-Roux die Einlösung seines „ideorealistischen" Anspruchs auf wunderbare Weise gelingt. Unter dem hingerissenen Blick des Ankommenden (das Ankommen: welch großes Thema bei diesem Autor!) formiert sich Brest zum er-spürbaren Leib aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, „die halluzinatorische Einheit dieser Stadt". Dieser mit rhetorischem Glanz vorgetragenen Passage kann man paraphrasierend nicht gerecht werden. Man muß sie lesen, lesen und wieder lesen, wie all die Randnotizen, Aperçus, Sentenzen und Gedankensplitter dieses Buches.

Daß die Lektüre der vielschichtigen Werke des so lange vergessenen Dichters uns weiter begleiten kann, ist das Verdienst des Rolf A.Burkart Verlages, der den Wagemut hat, eine auf 16 Bände angelegte Werkausgabe (der nächste Band wird im Herbst erscheinen) zu edieren. Joachim Schultz und Chantal Strasser haben sich mit der Übersetzung dieser esotorischen Texte eine schwierige Aufgabe gestellt, die gerade wegen der dunklen Bilder und Wortspiele fast unlösbar scheint; auf die Übersetzung der Gedichte darf man gespannt sein.

Die Edition ist auf zehn Jahre geplant, und noch ruhen zahlreiche unbearbeitete Manuskripte bei den Nachlaßverwaltern. Nachdem in den siebziger Jahren Saint-Pol-Roux in Frankreich wiederentdeckt worden ist und seine Werke seit dem in neuen Ausgaben zugänglich gemacht werden, dürfen wir die deutsche Übersetzung als einen Akt der Wiedergutmachung an den Autor werten, der an den Folgen einer Plünderung seines Hauses durch deutsche Soldaten 1940 gestorben ist.

Helmo Schwilk

zurück zu PRESSESTIMMEN

|